Dr. Muqowim, M. Ag.

Rumah Kearifan (House of Wisdom)

Memahami OECD Learning Framework 2030

Seiring dengan target pencapaian SDGs tahun 2030, lembaga OECD membuat sebuah Kerangka Pembelajaran OECD yang diharapkan tercapai tahun 2030. Kerangka pembelajaran ini menawarkan sebuah visi dan beberapa prinsip yang mendasari kerangka tersebut untuk masa depan sistem pendidikan. Kerangka ini lebih bersifat orientasi, bukan preskripsi. Kerangka ini dibuat dengan melibatkan banyak pihak seperti perwakilan pemerintah, tokoh pemikir, pakar, jaringan sekolah, pemimpin sekolah, guru, peserta didik dan pemuda, orang tua, universitas, organisasi lokal dan mitra sosial. Ini adalah sebuah kerja bersama dan perlu keterlibatan semua pihak untuk mengembangkan pendidikan untuk semua yang siap menghadapi masa depan.

Melalui kerangka ini semua pihak berkomitmen membantu setiap pembelajar berkembang sebagai pribadi yang menyeluruh, mengembangkan potensi yang dimiliki dan membantu membentuk masa depan bersama yang dibangun atas dasar kesejahteraan (wellbeing) pada tingkat individu, komunitas dan dunia. Anak-anak didorong meraih kesejahteraan, keberlanjutan dan kebahagiaan. Mereka didorong manjadi orang yang bertanggung jawab dan berdaya, lebih menekankan kolaborasi dan berkelanjutan, bukan orientasi jangka pendek. Di tengah perkembangan dunia yang tidak menentu, yang dikenal dengan era disruptif, kompleks dan penuh ambiguitas ini kurikulum pendidikan harus mampu mempersiapkan setiap pembelajar untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi di masa depan.

Saat ini ada tiga tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Tantangan lingkungan terkait dengan perubahan iklim dan hilangnya sumber daya alam yang perlu penanganan segera. Tantangan ekonomi berkaitan dengan dua hal. Pertama, pengetahuan ilmiah menciptakan kesempatan dan solusi baru yang dapat memperkaya hidup manusia, sementara di saat yang sama gelombang perubahan yang disruptif terjadi di semua bidang kehidupan. Inovasi dalam bidang sains dan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya khususnya aspek kecerdasan buatan dan bio-teknologi, memunculkan pertanyaan mendasar tentang apakah itu semua untuk manusia. Sudah saatnya menciptakan model ekonomi, sosial dan lembaga baru yang mendukung pencapaian kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Kedua, saling bergantung (interdependen) secara finansial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional dan regional telah menciptakan mata rantai nilai global dan ekonomi bersama, namun juga menciptakan ketidakpastian dan resiko dan krisis ekonomi yang luas. Data diciptakan, digunakan dan dishare dalam skala luas yang menjanjikan ekspansi, pertumbuhan dan efisiensi di satu sisi namun di sisi lain menimbulkan masalah baru terkait dengan keamanan dunia maya dan perlindungan terhadap aspek privasi.

Sementara itu, tantangan sosial terkait dengan dua hal. Pertama, ketika populasi global terus berkembang, migrasi, urbanisasi dan keragaman sosial dan budaya yang terus meningkat sedang membentuk kembali negara dan komunitas. Kedua, di sebagian besar dunia, kesenjangan dalam hal standar hidup dan kesempatan hidup semakin melebar, sementara konflik, instabilitas dan inertia, yang seringkali berjalin kelindan dengan politik populis, menggerus kepercayaan dan keyakinan pemerintah itu sendiri. Pada saat yang sama ancaman perang dan terorisme sedang mengalami peningkatan.

Bertolak dari berbagai tantangan di atas, jika tidak ada tujuan yang jelas dalam pendidikan, boleh jadi kemajuan yang cepat dalam bidang sains dan teknologi akan memperlebar kesenjangan, menimbulkan fragmentasi sosial, dan mempercepat hilangnya sumber daya. Karena itu, tujuan pendidikan seharusnya lebih diarahkan pada tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun, sejauh ini kesejahteraan lebih dikaitkan dengan akses pada sumber daya material seperti pendapatan dan kekayaan, pekerjaan dan pendapatan dan perumahan. Seharusnya, kesejahteraan tersebut lebih dikaitkan dengan kualitas hidup termasuk kesehatan, civic engagement, hubungan sosial, pendidikan, keamanan, kepuasan hidup dan lingkungan. Akses yang sama terhadap semua hal tersebut menjadi dasar mengenai konsep pertumbuhan yang inklusif.

Pendidikan mempunyai peran penting untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan setiap orang memberikan kontribusi dan manfaat untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidkan didesain untuk memperjelas tujuan hidup, mampu bekerja dengan orang yang berbeda perspektif, menemukan kesempatan yang sama, dan mampu mengidentifikasi berbagai solusi terhadap masalah-masalah besar di masa depan. Pendidikan dibuat bukan sekedar menyiapkan generasi muda untuk dunia kerja namun pendidikan harus menyiapkan mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang lebih aktif, bertanggung jawab dan terlibat secara langsung.

“Pendidikan mempunyai peran penting untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan setiap orang memberikan kontribusi dan manfaat untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.”

Dr. Muqowim, M. Ag.

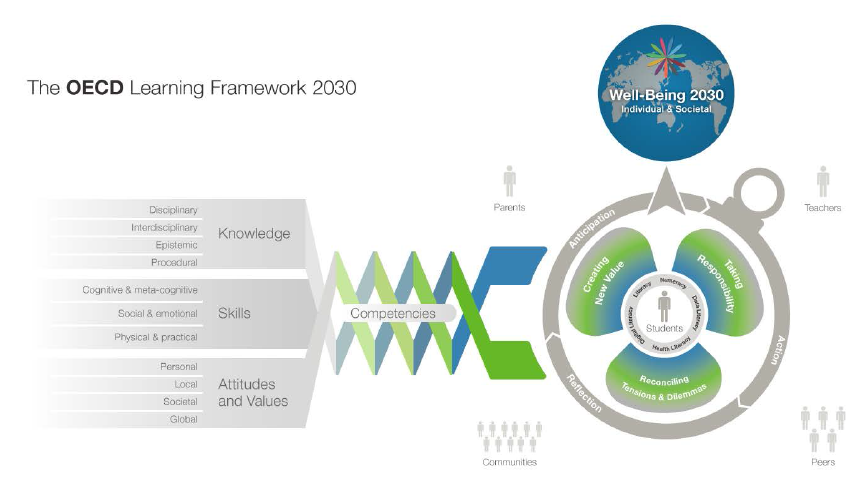

Peserta didik yang siap menghadapi masa depan perlu berlatih menjadi agen perubahan baik selama mereka menempuh pendidikan maupun sepanjang hidupnya. Menjadi agen menuntut tanggung jawab untuk berperan aktif di dunia untuk mampu mempengaruhi orang lain, peristiwa dan kondisi agar menjadi lebih baik. Agensi mensyaratkan kemampuan membingkai tujuan yang dijadikan pegangan dan arah dan mampu mengidentifikasi tindakan yang relevan dengan pencapaian tujuan. Untuk membantu menjadi agen, para pendidik tidak hanya sekedar mengorganisir individualitas pembelajar namun juga harus mengenal berbagai hubungan yang luas seperti dengan guru, sejawat, keluarga dan komunitas yang mempengaruhi pembelajaran mereka. Sebuah konsep yang mendasari kerangka belajar adalah “co-agency”, yakni hubungan saling mendukung dan interaktif yang membantu para pembelajar maju ke arah tujuan bersama. Dalam konteks ini setiap orang seharusnya dianggap sebagai seorang pembelajar, tidak hanya peserta didik, manajer sekolah, rang tua dan komunitas. Secara khusus ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya agensi. Pertama, lingkungan belajar mandiri yang mendukung dan mendorong tiap peserta didik untuk mengasuh semangat mereka, membuat koneksi antar pengalaman dan kesempatan belajar berbeda, dan mendesain proyek belajar mandiri serta memproses kolaborasi dengan orang lain. Kedua, membangun fondasi yang kuat bahwa literasi dan berhitung adalah hal yang sangat penting. Di era transformasi digital saat ini dan dengan kemajuan big data, literasi digital dan literasi data menjadi sangat penting seperti halnya masalah kesehatan fisik dan kesejahteraan. Semua hal yang telah diuraikan di atas terkait dengan Kerangka Pendidikan OECD tahun 2030. Secara keseluruhan kerangkan tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Berdasarkan gambar di atas, untuk menghadapi masa depan yang sejahtera, kita memerlukan sejumlah pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap yang luas. Peserta didik harus disiapkan untuk masa depan agar mampu menjadi agen-agen perubahan. Mereka diharapkan mempunyai pengaruh positif di lingkungan mereka, mempengaruhi masa depan, memahami maksud, tindakan dan perasaan orang lain dan mampu mengantisipasi berbagai konsekuensi dari apa yang mereka lakukan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Konsep kompetensi yang harus mereka kuasai lebih dari sekedar menguasai pengetahuan dan keterampilan, namun kompetensi ini terkait dengan memobilisasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang kompleks. Para peserta didik yang siap menghadapi masa depan memerlukan pengetahuan yang umum dan spesifik sekaligus. Pengetahuan yang bersifat spesifik (disipliner) masih akan tetap penting, sebab dari pengetahuan inilah bahan dasar pengetahuan yang baru akan diolah dan dikembangkan, di sat yang sama mereka harus mempunyai kemampuan menembus batas disiplin ilmu lain dan terhubungan antar disiplin ilmu, “connect the dots”. Pengetahuan epistemik, atau pengetahuan tentang disiplin keilmuan antara lain terkait dengan bagaimana berpikir sebagaimana seorang matematikawan, sejarawan, atau saintis yang mendorong peserta didik memperluas disiplin keilmuan mereka. Mereka juga harus mempunyai pengetahuan prosedural yang diperoleh dengan cara memahami bagaimana sesuatu dilakukan atau dibuat, sejumlah langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan. Beberapa pengetahuan prosedural termasuk dalam lingkup spesifik keilmuan masing-masing dan beberapa pengetahuan lain terkait dengan lintas keilmuan. Pengetahuan tersebut berkembang antara lain melalui proses pemecahan masalah secara langsung seperti melalui berpikir desain (design thinking) dan berpikir sistem (systems thinking).

Peserta didik perlu dibiasakan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang belum pernah diduga atau diketahui sebelumnya dan dalam situasi yang terus berubah. Karena itu, mereka memerlukan sejumlah keterampilan yang luas termasuk keterampilan kognitif dan metakognitif (misalnya berpikir kritis, berpikir kreatif, belajar bagaimana belajar, dan pengelolaan diri), keterampilan sosial dan emosional (misalnya empati, self-efficacy, dan kolaborasi), dan keterampilan praktis dan fisik (misalnya menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi baru).

Penggunaan dan penerapan sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas akan berjalan dengan baik jika dimediasi dengan sikap dan nilai (misalnya motivasi, kepercayaan, penghargaan terhadap keragaman dan kebajikan). Sikap dan nilai dapat dilihat pada semua tingkat baik personal, lokal, masyarakat maupun global. Sementara kehidupan manusia diperkaya dengan keragaman nilai dan sikap yang muncul dari perspektif budaya dan karakter kepribadian yang berbeda-beda, ada beberapa nilai kemanusiaan yang tidak dapat diperbandingkan seperti menghargai hidup dan martabat kemanusiaan, dan menghargai lingkungan.

Para peserta didik perlu disiapkan menguasai kompetensi yang dapat mentransformasi masyarakat dan membentuk masa depan. Agar mereka mampu memainkan peran aktif dalam semua dimensi kehidupan, maka mereka perlu dibekali dengan alat navigasi untuk melewati situasi yang penuh dengan ketidakpastian, melewati beragam konteks seperti waktu (dulu, sekarang dan besok), konteks ruang sosial (keluarga, komunitas, wilayah, bangsa dan dunia), dan konteks ruang digital. Mereka juga perlu terlibat dalam fenomena alam agar mampu mengenali dan mengapresiasi adanya kerentanan, kompleksitas dan nilai dari alam itu sendiri.

Kerangka OECD Education 2030 menawarkan tiga kategori kompetensi yang disebut dengan ”transformative competencies”, kompetensi transformatif, agar generasi muda mampu bersikap inovatif, bertanggung jawab dan mempunyai kesadaran. Ketiga jenis kompetensi tersebut adalah (1) mampu menciptakan nilai baru, (2) mampu merekonsiliasi ketegangan dan dilema, dan (3) mampu mengambil tanggung jawab. Terkait dengan kompetensi pertama, kemampuan menciptakan nilai baru, bahwa sumber-sumber baru tentang pertumbuhan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inovasi menawarkan solusi penting, terhadap dilema sosial, ekonomi dan budaya. Perekonomian inovatif yang lebih produktif, lebih bertahan lama, dan lebih adaptable dan lebih baik diperlukan untuk mendukung pencapaian standar hidup yang lebih baik.

Untuk menyiapkan sumber daya manusia tahun 2030, setiap orang seharusnya mampu berpikir kreatif, mengembangkan produk dan layanan baru, jenis pekerjaan baru, proses dan metode baru, cara berpikir dan hidup baru, lembaga baru, sektor baru, model usaha baru dan model sosial baru. Saat ini yang baru meningkat pesat adalah inovasi yang lahir bukan dari berpikir individual dan bekerja sendirian, namun inovasi lahir dari hasil kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain untuk menjelaskan tentang pengetahuan yang ada guna menciptakan pengetahuan baru. Konstruksi berpikir yang mendasari kompetensi ini adalah adaptabilitas, kreatifitas, keingintahuan, dan keterbukaan.

Sementara itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan terhadap kompetensi transformatif kedua yaitu kemampuan merekonsiliasi ketegangan dan dilema. Di dunia yang ditandai oleh kesenjangan, kemampuan mendamaikan beragam perspektif dan kepentingan baik pada tingkat lokal maupun global, mensyaratkan generasi muda yang terbiasa mengatasi ketegangan, dilema dan kegagalan, sebagai contoh menyeimbangkan antara kesetaraan dan kebebasan, antara otonomi dan komunitas, antara inovasi dan kontinuitas dan antara efisiensi dan proses demokratis. Setiap orang perlu berpikir secara lebih integratif untuk menghindari kesimpulan yang bersifat prematur dengan mengenali segala sesuatu secara interkonektif. Di dunia yang penuh dengan saling ketergantungan dan konflik, setiap orang perlu melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka, keluarga dan masyarakat hanya dengan mengembangkan kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan orang lain. Untuk menyiapkan masa depan, setiap orang harus belajar berpikir dan bertindak secara lebih integratif, memperhitungkan interkoneksi dan inter-relasi antar berbagai gagasan, logika dan posisi yang seringkali bersifat kontradiktif dan tidak kompatibel baik dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, setiap orang harus belajar menjadi pemikir dari banyak sistem. Kompetensi transformatif ketiga adalah kemampuan mengambil tanggung jawab. Kompetensi ketiga ini menjadi prasyarat untuk dua kompetensi transformatif sebelumnya. Berkaitan dengan kebaruan, perubahan, keragaman, dan ambiguitas setiap individu dapat berpikir untuk mereka sendiri dan bekerja dengan orang lain. Begitu juga, kreatifitas dan pemecahan masalah memerlukan kemampuan mempertimbangkan konsekuensi masa depan dari tindakan seseorang, mengevaluasi resiko dan reward, dan menerima akuntabilitas terhadap produk karya seseorang. Hal ini memerlukan sense of responsibility, moral and intelelctual maturity di mana orang dapat merefleksikan dan mengevaluasi tindakannya dalam konteks pengalaman dan tujuan dirinya dan masyarakat, apa yang telah mereka ajarkan dan sampaikan, dan apa yang benar ataupun salah. Bertindak secara etis secara tidak langsung berkaitan dengan pertanyaan norma, nilai, makna dan batas seperti, apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah saya benar melakukan itu? Di mana batasannya? Poin dari kompetensi ini adalah konsep tentang regulasi diri, yang melibatkan kontrol diri, self-efficacy, tanggung jawab, pemecahan masalah dan adaptabilitas.

Melanjutkan membaca “Pentingnya Design Principles menuju Eco-Systemic Change“